“当文物遇上文学”文物散文工程系列

古刻书法之“丑”,常非俗眼能解。南朝焦山《瘗鹤铭》支离崩损,字迹参差、行款歪扭,似“稚子随手乱划”;北魏《姚伯多造像记》结字歪斜、缺笔频仍,满是“老拙含稚”的村野气;前秦《广武将军碑》笔画跳荡如“斧劈石痕”,汉中《石门颂》瘦劲倾斜似“醉僧倚杖”,北魏《嵩高灵庙碑》字势东倒西歪,几“字字不作正局”——皆以“丑”见朴,藏着未经雕琢的真意。

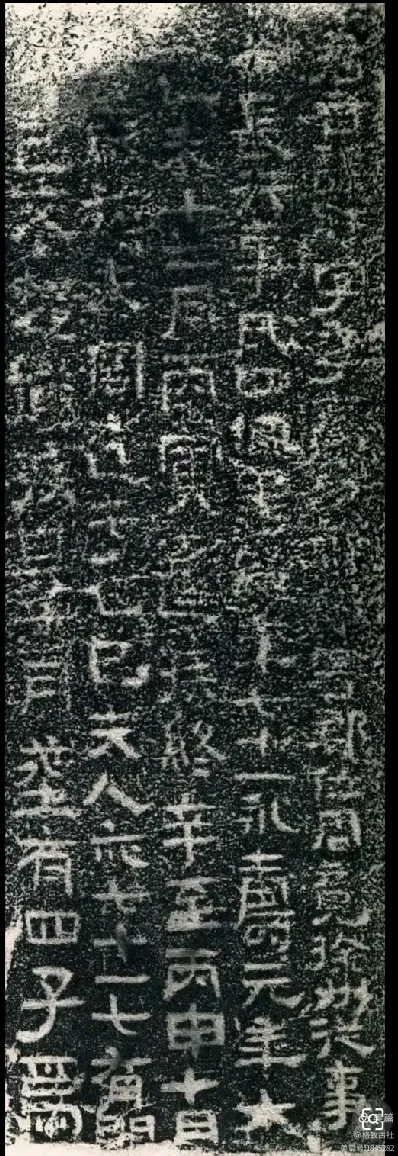

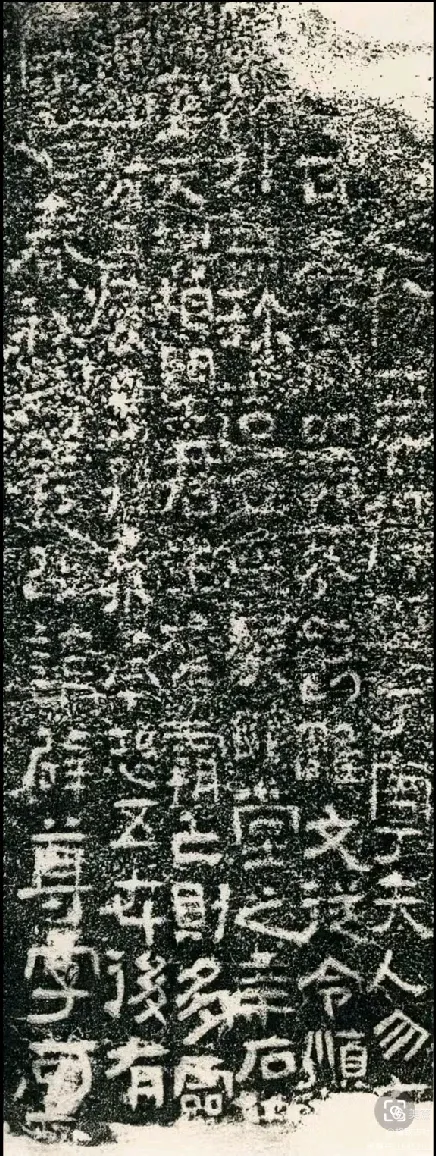

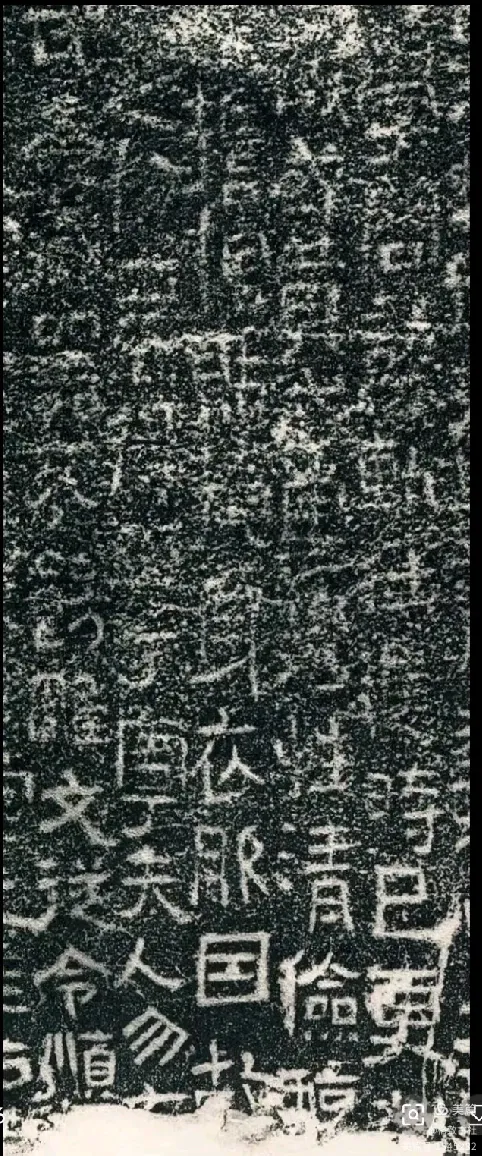

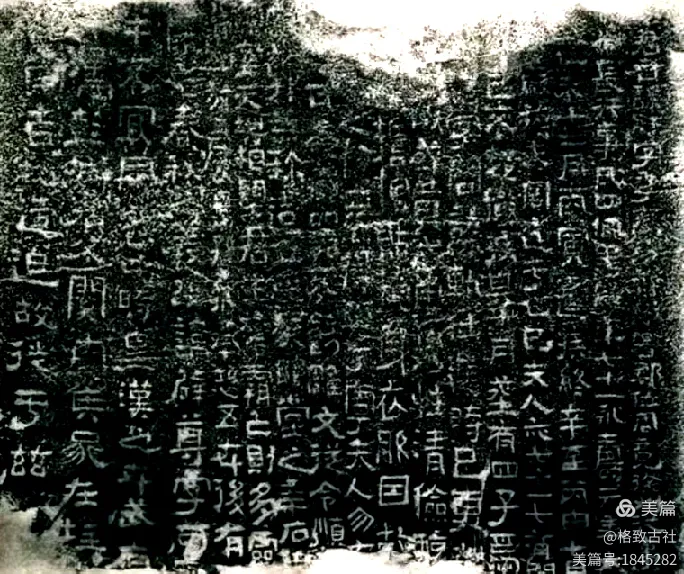

邳州博物馆藏的永寿元年墓志铭,亦裹着这般“混沌”:斑驳漫漶的碑面,石花如星点散落,初看不过是黑纸白字的一团模糊。可它为何能成“神品”?竟然入选国家文物局《第一批古代名碑名刻文物名录》,是大石刻徐州唯一入选的国家一级文物。 我倒要俯身细观,读懂这方石头里的乾坤。

第一眼:见字,见刀石锋芒

目光先落于碑面——高46厘米,宽56厘米的石灰岩上,阴刻隶书十六行,每行二十二字,方峻秀劲的笔画里,藏着独有的风骨。结体扁方,波磔分明,笔意近《乙瑛碑》的醇厚与《史晨碑》的典雅,却又跳出窠臼:横画微弯,收笔轻提,化作独特的“弧势波”,不似《礼器碑》方棱波的规整,反倒添了几分生拙的意趣,像山野间自在生长的草木,少了庙堂的拘谨。

逐字细品,更见妙处。“永”字起笔蚕头含蓄,捺笔燕尾舒展,一波三折间,如扁舟泛于碧水,自在流转;“寿”字横画排叠,长短参差,似山间层檐叠嶂,错落有致;“元”字撇捺开张,如壮汉叉腿而立,稳如泰山。单字看,个个朴厚沉实;通篇观,又气势连贯,似兵士列阵,虽不刻意求齐,却自有法度在其中。

这字,从不是庙堂上工整华丽的官样文章,而是刀与石相撞时迸出的火花。匠人以单刀冲刻,不做多余修整,刃口爽利得能映出光来——笔意与刀意在此合一,入刀轻、行刀重、收刀再轻的三段节奏,即便隔着千年拓片,仍能听见那铿锵的刻石声。

第二眼:见人,见方正风骨

字里藏着人。墓志开篇“君讳纡字季高”,轻轻揭开主人的面纱——缪纡,字季高,任徐州从事,兼理武原县政务。秩仅二百石,官阶不高,却掌着一州监察、一县治理的实权:父享关内侯爵位,四子皆力学向儒,是彭城国武原县的望族;他享年七十一,在东汉已是罕见的高龄;志文载他“敦诗悦礼”“忠謇不挠”,想来是个言行方正、不阿权贵的人。

作为徐州从事,他代表刺史巡行郡县、核验刑政,虽无高官厚禄,却握着实实在在的话语权:太守见了要让三分颜面,县令遇了需先躬身请安;一纸荐书能助官员升迁,一道弹劾可令二千石高官入狱。这般身份,恰如他笔下的字——方峻里藏着严谨,秀劲中含着韧性,既有为吏者的规整,又不失文人的雅致。想来他伏案书写时,必是悬腕运笔,让墨汁顺着竹简缓缓流淌,而今,那些墨迹都化作了石上的刻痕,沉默却永恒。

第三眼:见世,见东汉烟火

人背后,是一整个时代。永寿元年,岁在乙未,即公元155年——东汉桓帝初登帝位,改元“永寿”,天下似有片刻的新气象,可外戚专权的阴影未散,宦官势力渐长,党锢之祸的种子已悄然埋下。在这乱世前夕的徐州地面上,缪纡这样的州郡属吏,正是王朝统治的基石,撑起一方百姓的安稳。

墓志里的细节,更藏着时代的密码:“彭城国武原县新安里”的记载,可补《后汉书·郡国志》的疏漏,“新安”二字,藏着时人对安宁生活的朴素渴望;“故吏”的自称,道尽东汉府主与属吏间近乎君臣的紧密联结;“先公先侯,灵其顾享”的铭辞,将父亲的“关内侯”爵位与祖先神灵并列,完成了“生—死—神”三界的对话。

原来这方墓志,不只是缪纡的生平记录,更是东汉的微缩图景——政治制度的脉络、地理建置的细节、社会伦理的底色、民众信仰的模样,都凝在这方寸石面上。

这字,从不是孤立的书法,而是刀石相击的生命印记;这人,也不是平凡的官吏,而是连接个体与时代、人间与天地的文化载体;这世道,更不是史书上冰冷的文字,而是有血有肉、有悲欢有坚守的人间剧场。

墓志铭从不是“盖棺论定”的终点,而是“向死而生”的宣言。缪纡的身躯早已化作尘土,但他的名字、他的故事、他所处的东汉,却因这方石头获得了不朽——那些看似“丑陋”的斑驳石花,原是时间赠予的最美勋章。

如今,这方永寿元年墓志铭静立在邳州博物馆的恒温恒湿展柜中,见过东汉的夕阳,经受过盗墓的惊扰,最终在此安身。它向每一个驻足的人低语:历史从未远去,它藏在斑驳的石纹里,藏在遒劲的笔画中,等着有心人防身细听。

看懂了这块石头,便读懂了中国文化的密码——关于永恒与瞬间、个体与时代、文字与生命的秘密,都凝在这56×46厘米的石面上,沉默如雷。

永寿墓志铭,书不朽,铭永寿。

【作者为江苏散文作家;江苏省委宣传部报刊文学奖散文一等奖获得者(同时获奖者:汪曾祺、朱苏进、杨苡、艾煊、忆明珠、叶庆瑞、夏坚勇);高校历史学教授;我国司法“文物鉴定”资质机构江苏格社艺术品鉴定评估有限公司创始人、名誉董事长;江苏省文物保护学学会创会副会长。由我国老一辈著名散文家刘白羽题写书名的《苏中船家》散文集由百花文艺出版社出版;在《南京大学学报》《东南大学学报》《苏州大学学报》《扬州大学学报》《湖南师范大学学报》《南京政治学院学报》省社科院《学海》《安徽师范大学学报》等发表学术论文数十篇;学术专著《李氏南唐国史论稿》由南京大学出版社出版】